団員の安全確保のための取り組み announcement

| (1)平成23年水防法改正 | (5)研修資料 |

| (2)水防計画への記載 | (6)団員の安全装備の保有状況 |

| (3)水防月間での周知 | (7)防災・安全交付金による安全装備整備の支援 |

| (4)団員の退避判断基準の有無 |

(1)平成23年水防法改正

◇平成23年水防法改正

(都道府県の水防計画)

第7条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

2 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。

(指定水防管理団体の水防計画)

第33条 指定水防管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防 計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

4 第7条第2項の規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。

(2)水防計画への記載

◇水防計画作成の手引き

<安全配慮>

洪水、内水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防団自身の安全確保に留意して水防活動を実施するものとする。避難誘導や水防作業の際も、水防団員自身の安全は確保しなければならない。

例)水防団員自身の安全確保のために配慮すべき事項の作成例

- 水防活動時にはライフジャケットを着用する。

- 水防活動時の安否確認を可能にするため、通常のものが不通の場合でも利用可能な通信機器を携行する。

- 水防活動は、ラジオを携行する等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施する。

- 指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止するため団員を随時交代させる。

- 水防活動は原則として複数人で行う。

- 水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。

- 指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、水防団員の安全を確保するため、必要に応じ、速やかに退避を含む具体的な指示や注意を行う。

- 指揮者は水防団員等の安全確保のため、予め活動可能な時間等を水防団員等へ周知し、共有しなければならない。

- 指揮者は、活動中の不測の事態に備え、退避方法、退避場所、退避を指示する合図等を事前に徹底する。

- 津波浸水想定の区域内にある水防団は、気象庁が発表する津波警報等の情報を入手し、活動可能時間が確保できることを確認するまでは、原則として退避を優先する。

- 出水期前に、洪水時の堤防決壊の事例等の資料を水防団員全員に配付し、安全確保のための研修を実施する。

(3)水防月間での周知

◇令和6年度水防月間実施要綱

8.実施概要

水防管理団体、国及び都道府県(以下「水防管理団体等」という。)は、出水期を前にしたこの月間内に、以下の活動を実施するよう努めるものとする。

Ⅱ 水防体制の強化

(5)水防活動従事者の安全確保

水防管理団体等は、水防活動従事者の安全を確保するため、水防活動従事者の退避ルールの確立に努めるとともに、水防訓練等の機会を利用して無線通信機器やライフジャケット等安全装備の点検・整備を実施すること。

(4)団員の退避判断基準の有無

基準ありの場合の判断基準は、「河川の状況(水位)」、「現場判断」、「本部等からの指示」などが多い。

全国の2,262の水防団・消防団に対して調査し、うち1,419団体が回答(平成29年9月~10月に実施)。

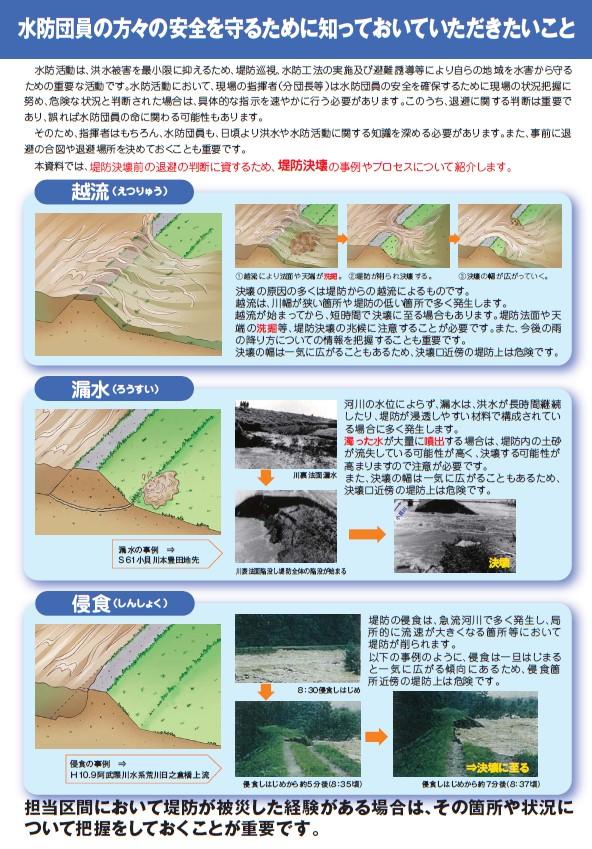

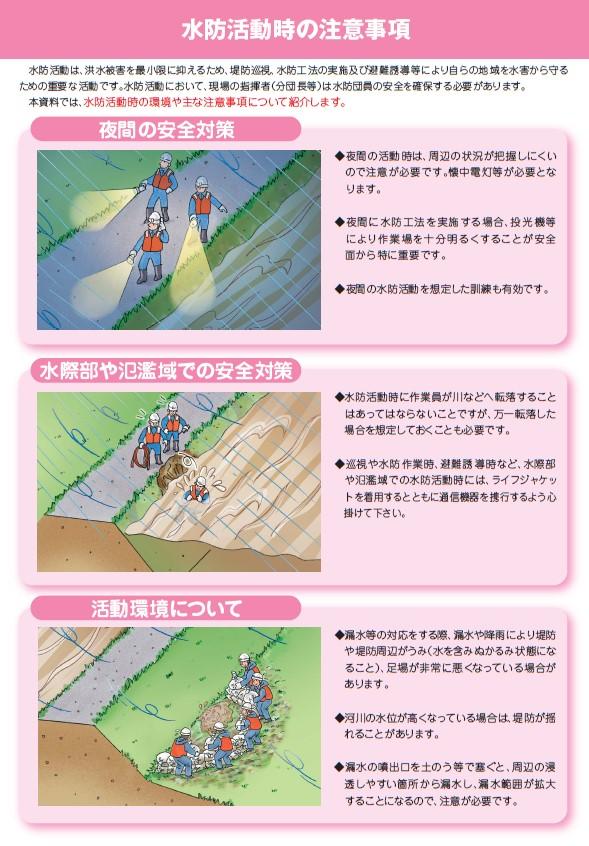

(5)研修資料

(6)団員の安全装備の保有状況

| ライフジャケット | 無線通信機器 | |

|---|---|---|

| 平成26年 | 約16万2,000着 | 約7万1,000台 |

| 平成27年 | 約19万2,000着 | 約8万7,000台 |

| 平成28年 | 約20万6,000着 | 約10万7,000台 |

| 平成29年 | 約24万3,000着 | 約10万9,000台 |

| 平成30年 | 約25万9,000着 | 約12万8,000台 |

| 平成31年 | 約27万7,000着 | 約13万6,000台 |

| 令和2年 | 約29万3,000着 | 約14万9,000台 |

| 令和3年 | 約31万8,000着 | 約15万6,000台 |

| 令和4年 | 約33万3,000着 | 約16万5,000台 |

| 令和5年 | 約33万9,000着 | 約16万8,000台 |

| 令和6年 | 約34万5,000着 | 約17万3,000台 |

(7)防災・安全交付金による安全装備整備の支援

◇防災・安全交付金

水防管理団体や水防協力団体が実施する取組で、都道府県と市町村が共同で作成する「社会資本総合整備計画」に基づく取組については、防災・安全交付金の「効果促進事業」(*)の活用により、地方公共団体を通じて支援を受けることができる。

(*)効果促進事業とは

社会資本総合整備計画に位置づけられた河川事業等の基幹事業と一体となって、その効果を一層高める ために必要な事業。

① 効果促進事業で実施が想定される事業(例)

- ハザードマップの作成

- 水防資機材の購入

- 災害関連標識(避難場所、想定浸水深)、案内版の設置

- 防災教育、水防訓練、避難訓練の実施

② 補助率

1/2(個別の法令に規定がある場合を除く)

効果促進事業に係る事業費の合計額は、社会資本総合整備計画ごとに交付対象事業の全体事業費の2割が上限。